Things Worth Sharing, This Week.

Pertama-tama, terima kasih banyak atas sambutan hangat Things Worth Sharing edisi pertama kemarin. Saya terima DM-DM yang mengapresiasi TWS kemarin.

Ada yang bilang menghabiskan waktu berjam-jam bacain setiap link-nya lalu menelusuri link-link yang ada di link tersebut. Linkception! hahaha.. Ada juga yang kepikiran untuk bikin postingan serupa. Can’t wait to read those!

Tanpa berlama-lama, here are some things that I think worth sharing. Things I read, things I heard, or experienced along this week.

#1 Schopenhauer

Saya adalah seorang slow reader. Saya sering ngomong soal ini. Tapi jarang bahas alasannya. Pertama-tama, karena saya mau menikmati dan meresapi suatu buku sepenuhnya. Jadi, saya memilih berlama-lama bacanya. Kadang, ada bagian yang sengaja saya baca berulang kali.

Alasan kedua, karena saya punya kebiasaan untuk baca beberapa buku berbeda di satu waktu. Bookcheating! Macarin beberapa buku sekaligus. haha.. Aku pernah share juga soal ini di Reels-nya Mbak Nuniek. Nah, karena kebiasaan itulah ketika beralih dari satu buku ke buku lain, butuh waktu tersendiri buat “panas”. Gak bisa langsung full speed.

Beberapa buku yang lagi aku baca: Man’s Search for Meaning-nya Victor Frankl. Reasons to Stay Alive-nya Matt Haig. Seorang Wanita yang Ingin Menjadi Pohon Semangka di Kehidupan Berikutnya karangan Andreas Kurniawan. Juga If We Burn-nya Vincent Bevins.

Satu hal yang menarik ketika baca beberapa buku sekaligus adalah, ketika menemukan benang merah random dari buku-buku tersebut. Ada aja momen-momen connecting the dots yang muncul. Nah, kali ini momen tersebut terjadi pas baca Man’s Search for Meaning sama Reasons to Stay Alive. Apa kesamaannya? Yak benar, keduanya sama-sama membahas soal Schopenhauer. Yes, that philosopher.

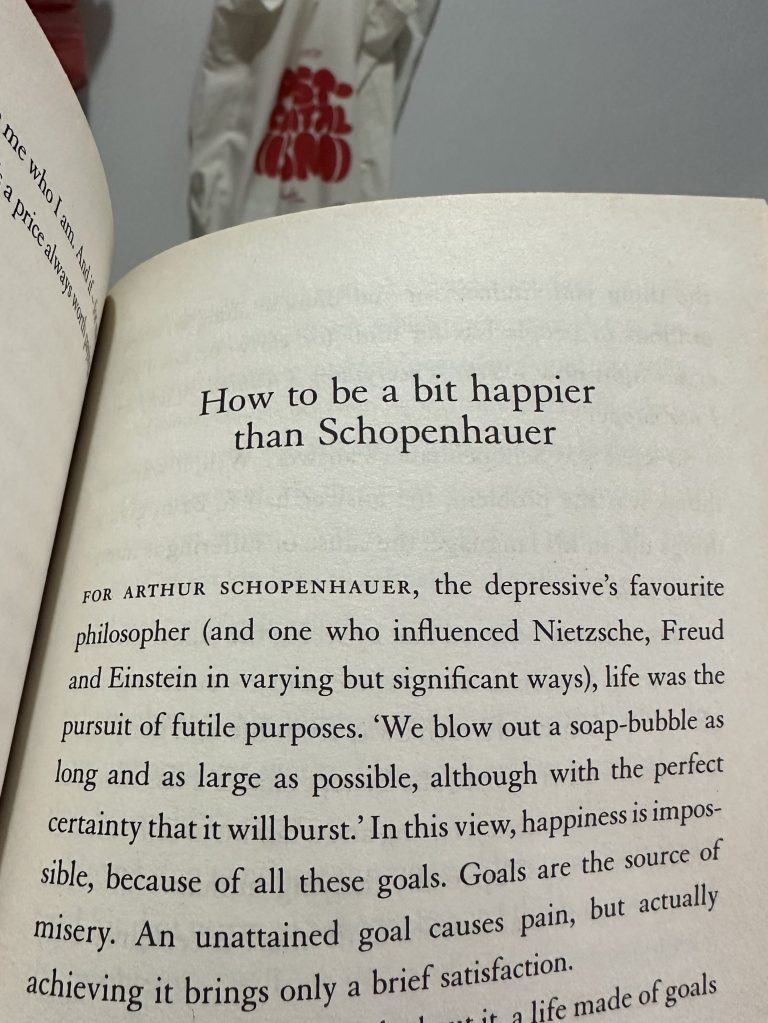

Di Man’s Search for Meaning, Victor Frankl mengutip Schopenhauer ketika membahas soal “freedom from suffering” dan juga “existential vacuum”. Matt Haig malah nulis satu bab tersendiri:

Hahaha.. Menarik, ya? Dua buku yang berasal dari era berbeda (1946 & 2015), bahas dua hal berbeda (pendudukan Nazi & pengalaman depresi), serta penulis berlatar berbeda (psikiater Austria & penulis Inggris), bisa-bisanya dipersatukan sama seorang filsuf.

Yang lebih menarik lagi, kedua bagian Schopenhauer itu saya baca hanya berselang 1-2 hari saja. Makanya masih hangat di ingatan. “Lah, kayaknya baru kemaren deh bahas Schopenhauer?”.

Have you ever experienced similar thing when reading something? DM ya, kalau pernah! hehe.. I love this kind of interconnectedness of things!

#2 Serendipity on the MRT

Saya pengguna setia kendaraan umum. Kebanyakan KRL dan MRT. Entah kenapa, saya jarang banget berpapasan sama orang yang saya kenal kalau lagi naik kereta. Mungkin sepanjang karir saya naik KRL, baru 1-2 kali saja.

Beda banget sama pengalaman saya kalau naik MRT. Entah berapa banyak serendipity di MRT. Berpapasan di Lebak Bulus sama teman SMA yang udah bertahun-tahun gak ketemu, pernah. Disapa sama followers yang bisa-bisanya ngenalin saya pas pakai masker, pernah.

Ketemu sama senior di kampus yang gak pernah kontakan, pernah. Yang ini lucu: dia baru kemarinnya lihat review saya soal Pengepungan di Bukit Duri yang direpost sama Joko Anwar. Ternyata, band dia nulis beberapa soundtrack di film itu! Ini favorit saya.

Terakhir, baru banget hari Jumat kemarin. Pas perjalanan pulang naik MRT jam setengah 10 malam, bisa-bisanya di stasiun berikutnya Andovi masuk ke gerbong yang sama dengan saya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol soal buku, soal kafenya, juga soal Sunyi Coffee (dia baru aja dari sana, kafe yang baristanya adalah teman-teman tuli! Keren banget. Saya jadi mau mampir minggu depan.)

Masih banyak kisah-kisah serendipity on the MRT lainnya yang gak kalah seru. Tapi, dipikir-pikir, emang susah banget sih kalau mau serendipity di KRL. Naik KRL itu selalu survival mode. Boro-boro deh mau mengamati sekitar dan menyapa orang yang kita kenal. Sampai tujuan dengan selamat tanpa kecopetan aja kayaknya udah bersyukur.

#3 On Escaping Artificial Intelligence

Seorang teman yang lagi ambil PhD di Belanda belum lama kontak saya. Ngajakin saya nulis bareng esai soal AI. Karena itulah belakangan saya lagi banyak riset dan baca-baca soal AI.

Saya sempat bagikan dua esai menarik terkait AI di channel. Yang pertama dari Joshua Rothman soal mesin yang menggantikan kita berpikir. Yang kedua dari Graham Burnett terkait sebuah pertanyaan fundamental: bisakah peradaban manusia bertahan dari gempuran AI?

Saya gak mau jadi techno-pessimist, sebenarnya. Saya paham banget betapa AI bisa membantu kehidupan. Tapi, di sisi lain, saya juga gak bisa tutup mata melihat ancaman-ancaman yang akan segera mewujud. Bukan kok, bukan semata karena menurut Bill Gates kebanyakan manusia tidak lagi dibutuhkan dalam 10 tahun mendatang berkat AI.

Belum lama, saya pernah ngasih pelatihan menulis di sebuah sekolah. Saat saya beri mereka tugas bikin tulisan singkat, almost every single one of them uses AI. Terpotek hati saya.

Menulis tidak lagi dianggap sebagai proses berpikir yang penting. Yang penting output-nya. Dan ternyata keresahan ini disuarakan juga oleh beberapa rekan dosen. Banyak mahasiswanya bikin tugas pakai AI. Proses tak lagi penting. Yang penting hasilnya. Generasi macam apa kira-kira yang akan kita hasilkan di masa depan? Ngeri, saya.

#4 Supporting What We Love

Minggu lalu ramai soal kabar PHK yang melanda sejumlah media. Salah satu yang viral adalah video berikut, saat presenter menahan tangis membawakan live session terakhir Kompas Sport:

Sedih? Jelas. Saya termasuk yang tak lelah mengingatkan untuk mendukung media berkualitas di tanah air. Tapi, kalau ada yang bertanya kapan terakhir kali saya menonton Kompas Sport? Bahkan Kompas TV secara umum? Jujur, saya juga gak bisa jawab.

Saya jadi teringat belum lama ini saya berniat mampir ke kedai bakmi teman saya. Alangkah kagetnya saya bahwa ternyata kedai bakminya sudah tutup. Sedih, banget. Saya pun lantas refleksi: emangnya saya berapa kali mampir ke sana setahun terakhir? Jawabnya, hitungan jari.

Saya jadi merasa bersalah dan menyesal. Memang sih, mau saya rajin ke sana setiap minggu pun belum tentu kedai bakminya bertahan. But, who knows? Mungkin itu kecenderungan kebanyakan kita. Sedih saat melihat suatu bisnis berakhir, tapi sebenarnya kita juga gak banyak support apa-apa ke bisnis tersebut.

So please, don’t forget to support the things that you love. Entah itu media, entah itu restoran, entah itu UMKM, entah itu kreator konten yang kamu suka. Cherish them, support them, help them while you have the chance.

“Ah gue benci sama si X, sekarang jadi influencer rezim”

“Dasar media N, merapat ke pemerintah sekarang…”

“Dih, toko buku kesukaan gue kok tutup sih?!”

Sah saja sih, kekesalanmu. Tapi, sudahkah kamu mendukung mereka di saat mereka butuh? Sudahkah kamu peduli akan keberlangsungan hidup mereka? Sudahkah kamu membagikan karya mereka, membeli produk mereka, berdonasi, atau setidaknya beri dukungan moral?

Kalau tidak, simpan saja kesalmu. Simpatimu, sekosong wapresmu.

#5 Preparing for the Worst

Beberapa hari lalu, Spanyol & Portugal (juga sebagian kecil Perancis), dilanda pemadaman listrik panjang yang tidak terduga.

Per hari ini, penyebab pastinya belum diketahui. Sejumlah dugaan pun terus berkembang, mulai dari fenomena atmosfer, serangan siber, hingga human error.

“Ah, pemadaman listrik doang, di beberapa tempat itu hal biasa…”

Gak salah, sih. But for most of the modern society, electricity has been taken for granted. Mungkin termasuk kita juga penduduk di kota-kota besar di Indonesia. Jadi, ketika hal-hal seperti ini terjadi, ya dampaknya gak main-main juga. Simak di sini:

Perjalanan. Komunikasi. Pembayaran. Layanan kesehatan. Pemerintahan. Keamanan. Semuanya terganggu.

Setidak-tidaknya, kita bisa persiapkan “Kelengkapan P3K”. The Guardian bikin panduan yang lumayan komprehensif. Mau yang lebih lengkap? Check out this post on Japan Emergency Bag. Trust me, they knew better.

Jika ini terjadi suatu hari ke kita, setidaknya kita sudah memitigasi risiko terburuknya. Remember: always prepare for the worst.

#6 On Self Discipline

Kemarin baca Thread-nya Mark Manson yang berbunyi gini,

“From the outside self-discipline looks like restriction. But from the inside it feels like self-respect.

Damn. It hits me hard.

Sebagai orang yang punya isu sama self-discipline, saya tertampar.

Semua kebiasaan saya menunda-nunda, semua kebiasaan saya terlalu permisif ke agenda dan kebutuhan orang lain, semua pemakluman saya terhadap jadwal-jadwal dadakan yang memenuhi kalender, juga semua alasan saya mengusaikan tulisab atau memaksa diri berolahraga, sejatinya adalah a lack of self-respect.

And I need to respect myself more from now on.

Sekian TWS (Things Worth Sharing) kali ini. Sampai jumpa di TWS minggu depan.

Oh ya, TWS saat ini bisa diakses semua orang. Tapi ke depan akan jadi konten khusus subscribers. If you like this type of content, please consider becoming my subscribers on Instagram. Thank you!

Minggu, 4 Mei 2025

Kirim Komentar!