Selamat datang di episode ke-19 TWS! Kolom di mana saya menuliskan pembelajaran sepanjang minggu lewat hal yang saya lihat, dengar, dan rasakan. Let’s go!

VEIL OF IGNORANCE

Hari-hari ini kita dihebohkan soal jomplangnya gaji & kekayaan rakyat dan pejabatnya. Di saat rakyatnya berjibaku dengan gaji seadanya, kadang mencapai UMR saja tidak, itu pun di tengah bayang-bayang PHK, eh pejabatnya menikmati gaji dan fasilitas yang begitu dahsyat. Maka tak heran salah satu poin diskursus belakangan ini adalah soal membatasi gaji para pejabat.

Beberapa menyebutkan harusnya cuma 5-10 kali dari UMR saja. Jadi, kalau UMR masih 5 juta, maka batas atas penghasilan anggota DPR hanyalah 50 juta, berikut semua tunjangannya. Kalau mau lebih tinggi, ya usahakan dulu UMR naik. Sehingga jarak antara mereka yang bergaji UMR dan mereka yang jadi pejabat tidak jomplang-jomplang amat. Tetap masuk dalam batas-batas rasionalitas.

Saya jadi teringat sebuah kalimat yang saya baca bertahun-tahun silam,

“Put the politicians on minimum wage and watch how fast things change.”

Ya. Berikanlah gaji UMR kepada para politisi, maka perubahan akan datang dengan begitu cepat. Motif orang-orang yang masuk ke polisi akan berubah (rekrutmennya), mekanisme pengambilan keputusannya akan berubah, sistem politik bahkan pemilunya pun dijamin akan berubah, dan terakhir: dampak ke khalayaknya akan terasa.

Hal ini sejalan dengan konsep veil of ignorance yang dicetuskan oleh John Rawls, filsuf politik Amerika yang banyak membahas theory of justice. Secara sederhana, veil of ignorance adalah sebuah thought experiment yang digunakan untuk mengusahakan pengambilan keputusan dengan adil, tanpa bias dan konflik kepentingan pembuatnya.

Caranya? Memastikan para pembuat keputusan soal ekonomi, politik, dan sosial suatu masyarakat, tidak mengetahui posisi mereka nantinya di masyarakat tersebut. Tanpa mengetahui bahwa mereka akan menjadi ojol, guru, kurir JNE, sopir, PNS, pedagang UMKM, atau pejabat.

Dengan begitu, dijamin para pengambil keputusan akan mengusahakan masyarakat, sistem, dan struktur yang seadil-adilnya. Karena kalau hanya menguntungkan pihak tertentu, belum tentu nantinya mereka akan menikmati hal tersebut. Veil of ignorance menuntut sistem yang seadil mungkin, sehingga sopir ojol pun memiliki kesempatan yang sama akan mobilitas kekayaan, standar hidup yang baik, atau akses terhadap fasilitas-fasilitas mendasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Veil of ignorance bukan sekadar isapan jempol. Sains sudah membuktikannya. Ini salah satu artikel dari Harvard Business School yang menerangkan hasil eksperimentasi dari veil of ignorance. Hasilnya jelas: “veil-of-ignorance reasoning may be a useful tool for decision makers who wish to make more impartial and/or socially beneficial choices.”

Siapkah kita membatasi gaji para pejabat kita? Siapkah mencoba menjalankan veil of ignorance dalam sistem politik kita? Tentu tidak mudah. Veil of ignorance juga tidak hanya bicara soal gaji UMR, tapi yang lebih penting: menghindari bias dan konflik kepentingan. Tapi, menurut saya ini tetap menjadi sebuah hal yang menarik untuk didiskusikan. Daripada kita terjebak pada diskusi soal warna pink, perlukah rakyat menuntut pemerintahnya, dan siapa yang diwakili oleh para influencers yang menggaungkan soal 17+8 Tuntutan.

On a side note: John Rawls mungkin akan bangkit dari kubur kalau tahu Tesla sedang menyiapkan gaji 1 trilun dolar buat Elon Musk. wkwkwk.

INFLUENCER

Hari-hari ini, serangan ke para influencers yang menjadi “wajah” dari 17+8 Tuntutan sangatlah masif. Ya Jerome, ya Ferry Irwandi, ya Salsa, dan lainnya. Untunglah saya belum menjadi mega influencers seperti mereka, jadi gak ada yang nyerang saya. hehe..

Tapi, saya tetap tergerak untuk sedikit komen. Serangan ini bukan lagi kritik, tapi betul-betul usaha sistematis, terkoordinasi, dan serentak untuk mematikan para pembawa pesan. To kill the messenger. Contohnya postingan-postingan bangsat seperti ini:

Kenapa menurut saya gak substantif? Karena yang mereka serang identitasnya, bukan argumen dan substansinya sama sekali. Kalau kritiknya seperti ini, saya malah senang sekali membacanya. Mencerahkan. Ada dasar argumen dan substansinya. Tapi tulisan-tulisan di atas? Ya nggak ada bobotnya sama sekali. Sayangnya, yang begitulah yang ramai di media sosial.

Padahal, jika membaca sedikit lebih dalam terkait 17+8 Tuntutan, argumen mereka akan terpatahkan dengan sendirinya. Pertama, 17+8 Tuntutan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh rakyat. Kamu punya tuntutan sendiri, ya monggo saja. Kedua, 17+8 Tuntutan juga tidak diintensikan menjadi satu-satunya tuntutan ke pemerintah. Bahkan setelah tuntutan ini ramai pun masih ada pernyataan sikap, tuntutan, dan manifesto dari berbagai universitas dan kelompok. Sah-sah saja dan tidak ada masalah. Ketiga, tuntutan ini bukan disusun from scratch oleh para influencers, melainkan sebuah rangkuman dan kristalisasi tuntutan-tuntutan yang sudah beredar di masyarakat dari berbagai kelompok, instansi, organisasi sipil, dan individu.

Tuntutan 17+8, pertama dan terutama, adalah usaha menyederhanakan pesan. Karena ketika semua bergerak masing-masing dan memberi tuntutan masing-masing (pada hari-hari setelah tragedi Affan Kurniawan terjadi, ada ratusan tuntutan dari berbagai pihak yang beredar di masyarakat). Hal ini berpotensi membuat semua tuntutan ini menjadi noise, padahal substansinya bagus-bagus. Masyarakatnya jadi bingung, tuntutan mana yang harus dibaca. Media jadi bingung, mana yang harus diamplifikasi. Target yang disasar (pemerintah) juga jadi bingung, mana yang harus ditanggapi.

Dan pada akhirnya usaha ini tidak sia-sia. Ratusan juta kali dibaca. Jutaan kali dibagikan. Juga ditanggapi oleh lembaga-lembaga resmi negara: istana, DPR, hingga berbagai parpol. Meski belum semuanya dipenuhi, meski belum semuanya memuaskan, tapi bisa jadi pintu masuk untuk menuntut akuntabilitas penyelenggara negara. Menuntut mereka untuk mengedepankan transparansi, reformasi, dan empati.

Maka serangan-serangan ke para influencers ini menjadi hal yang lucu. Dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak paham substansi, menyerang pribadi para pembawa pesan, tidak tahu bagaimana dunia bekerja, dan sepanjang yang saya pantau: tidak pernah melakukan apa-apa juga di dunia nyata.

Mungkin mereka kira influencer itu baru ada 1-2 tahun belakangan ini kali ya. Padahal, bahkan dari tahun 1948 pun riset sudah menjelaskan pentingnya peran influencer dan opinion leaders dalam sebuah komunikasi massa. Lewat two-step flow model, Lazarsfeld dan Elihu Katz bahwa relasi antara masyarakat dan media massa tidak terjadi secara langsung. Ada perantara dan lapisan penengah di antara keduanya: opinion leaders. Bedanya, dulu opinion leaders ya teman sendiri, keluarga sendiri, atau rekan kerja dan pemuka agama, kini bergeser salah satunya jadi influencers di media sosial karena perkembangan teknologi dan pola konsumsi media.

Jadi, ya sudah. Saya tak mau terlalu banyak menanggapi serangan-serangan personal seperti itu juga. Percuma, gak banyak gunanya juga. Bak menjelaskan fisika kuantum ke mereka-mereka yang calistung saja belum becus.

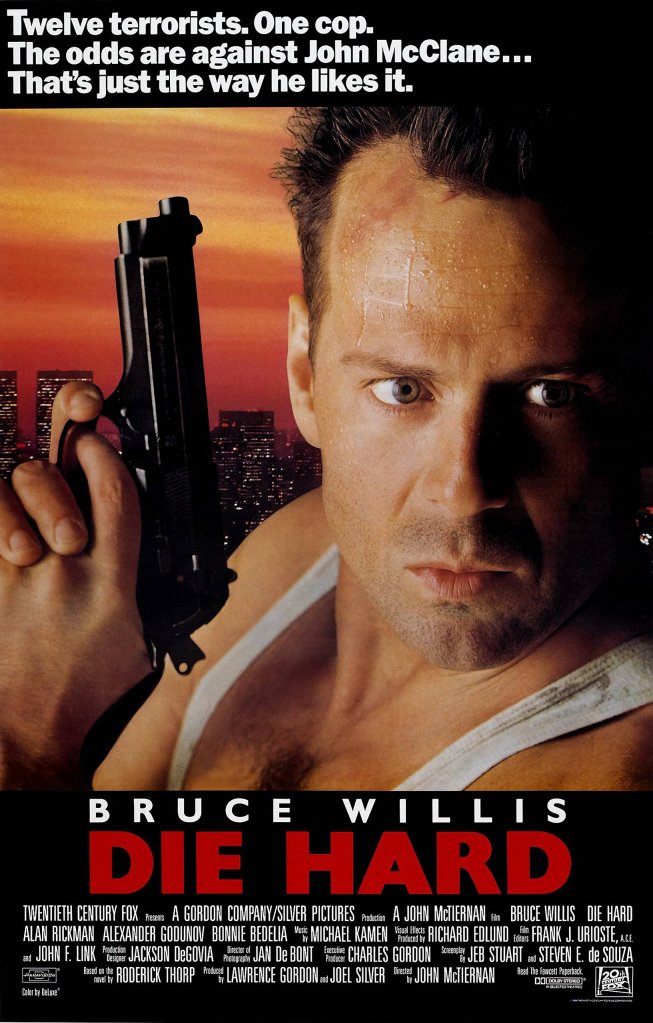

DIE HARD

Beberapa hari lalu sempat membaca kondisi terakhir Bruce Willis, aktor legenda yang series Die Hard-nya mengisi masa remaja saya. Di usia 70 tahun, kini Bruce sedang berjibaku dengan dementia dan membutuhkan perawatan khusus dari keluarga dan tim medis. Tidak lagi ingat dengan keluarga, bahkan tak ingat siapa dirinya.

Saya jadi banyak berpikir. What do I want to do when my time is…up?

Apakah saya akan berusaha untuk terus berjuang sampai titik terakhir seperti kebanyakan pasien demensia, meski kehilangan kapasitas kognitif saya nyaris seluruhnya? Atau saya akan mengikuti jejak Daniel Kahneman, yang memilih meninggalkan dunia di saat fungsi-fungsi kognitifnya masih bisa ia kuasai?

Entahlah. Tidak ada pilihan mudah. Keduanya juga menyisakan luka dan tanya ke keluarga masing-masing, dengan caranya sendiri.

Ya sudah, mungkin pertanyaan ini memang tak harus dijawab hari ini juga.

Just something to ponder, along the years.

Maybe that’s the thing about death: it’s hard. That’s why we call it DIE HARD.

Rekomendasi Bacaan:

Sebuah Kegilaan di Jalan Penjernihan – Project M

Tentang Affan Kurniawan, kisah hidupnya, dan keluarganya. Tulisan luar biasa memilukan dari the one and only Viriya Singgih.

Technicolor Goes Dark – Bloomberg (Gift Article)

Melihat kembali perjalanan ikon era emas Hollywood, yang kini sudah mencapai credit title-nya. Thanks for Gone With the Wind, The Wizard of Oz, Fantasia, Vertigo, and many other wonderful movies, Technicolor!

The Summer Hollywood Turned Ugly – New York Times (Gift Article)

Masih soal film. Masa-masa sulit Hollywood, looking through the numbers.

Surpassing Anna – The New Yorker

Interview Anna Wintour, ikon fashion & The Vogue, terkait rencananya usai pensiun.

The First Millenial Saint – The Atlantic (Gift Article)

Kisah bagaimana seorang remaja biasa-biasa saja, bisa diangkat menjadi orang kudus.

My Day as an 80-Year Old – WSJ (Gift Article)

MIT bikin “pakaian” yang bikin kamu ngerasain hidup jadi lansia berusia 80 tahun. Mau coba?

My Mom and Dr. Deepseek (Rest of World)

Saat dokter sungguhan terlalu jauh dan mahal, Deepseek jadi alternatif.

Gitu dulu TWS kali ini.

Semoga bisa membuat akhir pekanmu lebih berwarna dan seru! Oh ya, TWS adalah rubrik khusus mingguan bagi subscribers di Instagram. TWS kali ini hanyalah tester & free trial yang bisa diakses semua orang. Mau baca TWS tiap minggu? Yuk jadi subscribers. hehehe

Minggu, 7 September 2025

Kirim Komentar!