Selamat datang di episode ke-23 TWS! Kolom di mana saya menuliskan pembelajaran sepanjang minggu lewat hal yang saya lihat, dengar, dan rasakan. Let’s go!

Oh ya, TWS adalah publikasi mingguan yang bisa terbit berkat dukungan subscribers di Instagram. Sebulan sekali, TWS bisa dibaca semua orang. If you’re enjoying TWS and want to read it weekly, consider becoming subscribers.

Thank you!

RORSCHACH WORLD

Semakin ke sini, saya semakin merasa bahwa dunia semakin absurd dan subjektif. Kita telah sampai di post-truth era, di mana bahkan untuk bersepakat terhadap fakta-fakta objektif yang mendasar saja kayak kerjaan Tom Cruise: mission impossible.

Bahas kerusakan lingkungan, orang bisa-bisanya masih berdebat di tataran “Emangnya beneran terjadi?”, alih-alih fokus mencari solusi dan komitmen bersama.

Bahas genosida Israel, masih ada sebagian manusia yang menganggap Israel tidak salah dan warga Palestina tidaklah menderita.

Bahas keracunan MBG, masih banyak yang mewajarkan dan bilang itu hal biasa.

Bahas nyaris apa pun, kita bisa lama cuma debatin “Emang bener?” Dari vaksin, bumi bulat, sampai holocaust, punya denier alias penyangkalnya. Ini lama-lama ada orang bilang matahari terbit dari Timur juga kayaknya didebat, deh.

The world feels like a big Rorschach test, where each person sees something different.

It should not be like that.

Sejarah menunjukkan bagaimana bahasa dan ilmu pengetahuan seharusnya membuat masyarakat bisa memiliki shared understanding of the universe, to move forwards. To make this world a better place. To not fall into the same mistakes over and over again.

Di era prasejarah, shared understanding dibentuk melalui cerita, baik verbal pun simbol, untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Jangan ke daerah sana, ada binatang bahaya. Kalau kena penyakit ini, obatnya tumbuhan ini. Ikuti aturan ini, maka kelompok kita akan selamat. Dan seterusnya. Sehingga generasi berikutnya tak perlu mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan pendahulunya.

Ibarat sudah dikasih tahu kalau ke arah timur ada ranjau, maka bergeraklah ke arah lain. Barat kek, Utara kek, Selatan kek. Jangan ke Timur pokoknya. Apakah Barat pasti lebih baik? Ya belum tentu. Tapi setidaknya kalau ke Timur, kemungkinan besar dirimu dan kelompokmu akan mampus. Terhapus dari peradaban. Begitulah bagaimana peradaban bekerja.

Perkembangan sains juga begitu. Di saat shared understanding tak terjadi, pengetahuan dan kebenaran didominasi segelintir elit, maka perabadan tidak bergerak ke mana-mana. That’s what happened during the Dark Ages, dan Rennaisance baru terjadi setelah Gutenberg menemukan mesin cetak. Fungsinya? Untuk memudahkan tercapainya shared understanding. Orang bisa mengakses buku dengan lebih mudah. Orang bisa dengan lebih mudah membaca perkembangan terkini di dunia ilmu pengetahuan. And build something on the foundation of it. That’s how multiple discovery or parallel inventions happened.

Mobil tidak diciptakan oleh seorang jenius, tapi beberapa orang di berbagai benua yang mengembangkan teknologi yang serupa di waktu nyaris bersamaan. Kok bisa? Karena pengetahuan dasar dan fundamental sainsnya sama. Soal internal combustion, soal bagaimana roda bekerja, soal bagaimana konversi energi terjadi, dan sebagainya. Jika tidak ada Alexander Graham Bell, telepon akan tetap ditemukan. Karena mekanisme saintifik dan kemajuan teknologi yang mendasarinya memang sudah sampai di sana. Bahkan paten penemuan telepon diajukan bersamaan di tahun 1876, di hari yang sama, oleh dua orang berbeda: Graham Bell dan Elisha Grey. Bohlam? Mirip. Thomas Alva Edison (Penemu dari Amerika Serikat) dan Joseph Swan (Ilmuwan dari Inggris), sama-sama mengajukan paten lampu bohlam di tahun 1879.

Karena mereka bisa bersepakat soal hal-hal mendasar. Soal bagaimana fisika bekerja. Bagaimana biologi bekerja. Bagaimana sains bekerja. Tanpa menyepakati hal-hal mendasar begini, sulit peradaban bergerak maju. Jika dunia dipenuhi oleh kontrarian-kontrarian gak ada kerjaan (seperti manusia-manusia di Twitter), energi akan habis cuma untuk berdebat soal definisi, fakta dasar, dan hal-hal fundamental lainnya.

Bak mengurai fisika kuantum, tapi perihal satu tambah satu berapa, masih didebatin.

Itu juga yang sedang terjadi di arena demokrasi dan politik hari-hari ini. Bahkan bersepakat bahwa menyampaikan pendapat harusnya hak mendasar dan tak seharusnya seseorang dipenjara karenanya saja, kita gagal bersepakat. Bahwa politik harus didasari etika dan moralitas saja, ktia tidak bisa bersepakat. Bahkan menjilat orang demi jabatan pun, yang harusnya semua tahu itu tidak dilakukan manusia terpelajar, kini dijadikan debat dan diskursus, bahkan didengungkan oleh akun bangsat semacam Total Politik. Padahal semua yang belajar fundamental politik akan tahu satu kenyataan ini: Politics without ethics is a disaster.

Saya jadi teringat apa yang Maria Ressa katakan di bukunya, How to Stand Up to a Dictator:

“Without facts, you can’t have truth. Without truth, you can’t have trust. Without all three, we have no shared reality, and democracy as we know it—and all meaningful human endeavors—are dead.”

Ya, tanpa fakta kita tak punya kebenaran, tanpa kebenaran kita tak punya rasa percaya. Tanpa ketiganya, there is no shared reality. And there’s no meaningful human endeavors could come out from that.

Tapi, ya, mau bagaimana lagi.

Kita hidup di era yang lantang berbicara dianggap pahlawan. Yang paling berisik dianggap jagoan. Yang paling menghibur dianggap panutan. Yang benar? Tak lagi penting. “Agree to disagree” has been redefined as “the freedom to be as dumb as possible without any real consequence”.

Maybe we are all a Rorschach-seeing patient, seeing the world just as our wound allows.

UNFINISHED TRAUMA

Ngomong-ngomong soal wound and unfinished trauma, beberapa hari lalu, tepat di 30 September, saya menghadiri sebuah acara diskusi buku. Soal membaca 1965 seusai 60 tahun dan segala luka yang dihasilkannya.

Ada tiga pembicara hari itu, Pak Martin Aleida, sastrawan yang menulis buku soal eksil politik pasca 1965: Tanah Air yang Hilang. Ada Ibu Nani Nurrachman Sutojo, anak dari Jenderal Sutojo, salah satu Pahlawan Revolusi yang jadi korban tragedi G30S. Yang terakhir ada Ibu Tyas, psikolog dan penulis buku Menyingkap Trauma Bangsa, soal luka sejarah bangsa dan jalan menuju pemulihan jiwa.

Dua yang terakhir adalah dosen saya. Maka 30 September kemarin bak reuni kecil-kecilan seorang anak yang hilang (saya), menemui dua dosen yang sangat saya hormati dan kagumi. Bu Nani adalah pembimbing tesis saya kala S2, sedang Bu Tyas adalah Kaprodi saya saat S2 dulu. Dari mereka saya belajar banyak soal riset, cara berpikir, dan pentingnya untuk senantiasa kritis dan bersuara terkait hal-hal yang membut kita resah.

Malam itu kita belajar bersama soal trauma. Bagaimana trauma tersimpan di dalam tubuh. Dan unfinished trauma akan selalu menghantui kita, bahkan hingga puluhan tahun setelahnya. Bu Nani cerita bagaimana berita penyerangan dan penjarahan rumah Menkeu Sri Mulyani belum lama ini, membangkitkan kembali trauma masa kecilnya saat rumahnya tiba-tiba diserang, dihancurkan, dan ayahnya diculik. It made her reliving her trauma. Even after so many years.

Bu Tyas cerita bagaimana rumah keluarganya di Boyolali, ternyata berdekatan dengan lokasi penyiksaan para tahanan politik yang diduga bagian dari PKI. Ibunya, yang tiap malam mendengar teriakan para korban yang disiksa, bahkan hingga puluhan tahun setelahnya masih sering mendengar teriakan tersebut.

Pak Martin Aleida bercerita soal pengalaman-pengalamannya bertemu dengan para eksil yang dicap PKI, dari siksaan fisik yang mereka terima, sampai kerinduan mereka untuk pulang ke tanah air yang tiba-tiba hilang. Banyak dari mereka yang sedang belajar di luar negeri saat 1965, yang tiba-tiba dianggap terafiliasi dengan PKI lantas dicabut kewarganegaraannya.

Terlalu banyak yang saya pelajari malam ini, mungkin tidak semua bisa saya tuliskan hari ini. Kamu bisa membaca liputan acaranya oleh jurnalis Harian Kompas di sini. Tapi pesannya jelas: trauma harus diproses. Tanpa usaha memahami, mengolah luka, dan bergerak bersama menuju rekonsiliasi dan kesembuhan, trauma tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia menjadi bagian dari diri dan bangsa. Bersemayam, menunggu waktu untuk kembali muncul dan merusak.

Sayangnya, kita dan negara tercinta lebih sering menyangkal masalah, memendam luka, dan menganggap trauma itu tidak pernah ada. Sok kuat, padahal dalamnya tercabik-cabik. Maka jangan heran jika negara ini diisi pemimpin-pemimpin absurd, yang tidak pernah berusaha sama sekali memproses dan mengobati traumanya sendiri.

FINISH LINE

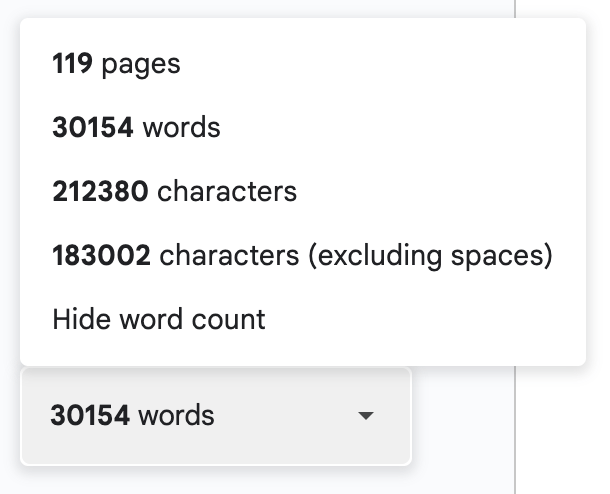

Saya mungkin tidak akan pernah tahu rasanya mencapai garis finish lari maraton sejauh puluhan kilometer. Tapi setidaknya minggu lalu saya mencapai garis finish saya sendiri. Mengusaikan naskah buku sepanjang 30.000 kata.

Mungkin bukan pencapaian yang gimana-gimana banget. Saya bahkan gak tahu naskahnya bagus atau tidak, akan diterima penerbit atau tidak, tapi buat saya mencapai titik ini saja sudah pencapaian tersendiri. Menyelesaikan naskah di tengah segala kesibukan, kerjaan, sakit dan keapesan, juga mengurus anak, bukan perkara mudah.

Maka saya tak peduli-peduli banget jika naskah ini tidak jadi apa-apa. Jika ditolak oleh penerbit. Jika dianggap tidak layak terbit. Gak masalah, ini adalah pembuktian bahwa saya bisa menyelesaikan maraton versi saya sendiri. Menulis sedikit demi sedikit, mencuri-curi waktu di sela pekerjaan, kadang di tengah malam kadang di sore hari seusai pekerjaan lain sudah selesai. Kadang menulis di kafe, kadang di rumah, kadang sekadar mencatat ide di tengah gerbong kereta api atau MRT.

I learned a lot about consistency from this. This experience reminds me of this quote:

“We tend to overestimate what we can do in a day, and underestimate what we can do in a year.”

Bill Gates

Ya, kadang kita merasa bisa mencapai terlalu banyak hal dalam sehari, yang biasanya ujungnya gagal dan kewalahan sendiri atau burn out. Tapi, di waktu yang sama kita sering meremehkan apa yang bisa kita capai dalam setahun.

Bit by bit, step by step, brick by brick, there’s a damn lot we could build in a year.

So…just build. Build first, iterate later. Somehow, you’ll reach the finish line anyway.

Rekomendasi Bacaan:

Remembering Jane Goodall – World Economic Forum

Obituari tentang sosok luar biasa yang baru saja berpulang, Jane Goodall.

The 25 Most Influential Magazine Covers of All Time – The New York Times (Gift)

Kisah menarik dan inspiratif tentang cover-cover majalah bersejarah.

Hollywood’s Own Disaster Movie – Wall Street Journal (Gift)

Bisnis tutup, kerjaan menguap, pekerja kabur. Adakah masa depan Hollywood?

The Death of Japanese ‘Zombie’ Companies – Bloomberg (Gift)

Bagaimana kapitalisme akan menghancurkan bisnis-bisnis tua di Jepang.

ChatGPT Is Blowing Up Marriages – Futurism

Jika Tepuk Sakinah dianggap penyelamat pernikahan, ChatGPT bisa jadi sebaliknya.

Taylor Swift’s Fairy Tale is Over – The Atlantic (Gift)

It hurts for me to agree with this review of Taylor Swift’s latest album.

How I Read – Escaping Flatland Substack

Bacaan menarik dari Henrik Karlsson soal cara membaca, menemukan buku menarik, dan membangun habit membaca.

What Happens If No One Reads – The Free Press

And what would happens if no one bother to read anymore.

Sekian TWS kali ini.

Semoga bisa membuat akhir pekanmu lebih berwarna dan seru!

Hope you enjoy TWS, and if you do, you know what to do, right?

Minggu, 5 Oktober 2025

Kirim Komentar!