Selamat datang di episode terakhir Things Worth Sharing.

Tak terasa, kolom reflektif mingguan yang saya buat bagi subscribers ini, sudah bertahan lebih dari setengah tahun. Ini adalah episode ke-27 sekaligus season finale. Episode terakhir.

Saya sudah mulai berpamitan sejak dua minggu lalu di TWS Ke-25. Lalu saya jelaskan lebih lengkap alasannya di TWS minggu lalu. Versi singkatnya bagi teman-teman yang ketinggalan: I chose to end my Instagram subscription because this isn’t working anymore.

Sebagaimana sebuah relasi seusai PDKT, tapi ternyata tidak cocok, maka jalan terbaiknya ya…pisah baik-baik. Kalau dipaksakan toh hanya akan menunda sakit dan membiarkan lukanya membesar lebih dari seharusnya.

Just to be clear: no, it’s not your fault. I’m more than grateful to be blessed with such great subscribers, who have been supporting my work for the past year. From the bottom of my heart: thank you!

Sudah yuk, mari kita mulai saja TWS edisi terakhir ini, daripada saya semakin melankolis dan kesulitan menulis refleksi seminggu terakhir. hehehe..

BUZZER SOEHARTO

Kita semakin dekat ke Hari Pahlawan dan pengumuman siapa-siapa saja Pahlawan Nasional baru kita. Tentu, sebagaimana warga negara waras yang merasakan era Soeharto, juga mengalami serta membaca banyak hal tentangnya, saya tidak setuju Soeharto dinobatkan menjadi Pahlawan Nasional.

Saya tentu tidak sendiri. Ada banyak organisasi sipil, jurnalis, akademisi, yang lantang menyuarakan penolakan mereka. Tapi, sejujurnya, saya merasa kali ini kita akan kalah (lagi). Usaha menulis ulang sejarah bangsa telah dilakukan demikian terstruktur setahun belakangan. Selain itu, saya juga tidak merasa istana memiliki kepentingan (apalagi niat) untuk menolak usulan Soeharto jadi pahlawan.

Dengan menetapkan Soeharto sebagai pahlawan, juga mengerdilkan tragedi 1998, maka jalan untuk menulis ulang sejarah seorang Prabowo Subianto dalam lampu sorot positif akan jadi jauh lebih lapang di kemudian hari.

Saya sempat diajak seorang kawan untuk menulis bareng alasan kenapa Soeharto tak layak jadi pahlawan. Tapi, jujur, saya sedang agak kesulitan menemukan waktu untuk menulis yang terlalu serius, akhirnya saya hanya bikin konten ringan dan shitposting soal tersebut:

Awalnya saya mengira akan mendapat serangan lumayan banyak, khususnya dari buzzer-buzzer Soeharto. Ternyata, gak juga. Cukup adem ayem. Bahkan, yang lebih mengejutkan saya, adalah kenyataan bahwa ada lebih banyak buzzer Yesus daripada buzzer Soeharto di postingan saya itu.

Di satu bagian, saya menulis bahwa penjahat memang penting (misalnya Yudas Iskariot), tapi ya gak perlu juga kan semua penjahat dijadikan pahlawan.

Ternyata ada beberapa orang yang marah saya menulis begitu. Menganggap saya merendahkan Yesus (tentu tak ada niat ke sana). Dianggap pemahaman agama saya dangkal serta dianggap melakukan penistaan agama. Asu! Saya sudah siap berdebat dengan buzzer Soeharto tapi ternyata yang datang malah buzzer Yesus. Tapi ya saya bawa santai saja. Gak terlalu saya seriusin. haha..

NINETY YEARS

Kemarin saya membaca kalimat ini di sebuah artikel The New York Times,

As a 12-year-old, Seiichi Ishii was walking home from school one day when he came across a “help wanted” sign in the window of a bicycle repair shop in the Shitamachi district of Tokyo. He had always admired the long navy jumpsuits that bike repairmen wore, and he wanted to step into one himself.

More than 90 years after that start, Mr. Ishii is still fixing bikes at his own shop. Though the legs of the jumpsuit are too long for his shrinking body, he goes to bed every night excited about the customers who might show up the next day. “If I die here, in my workshop, I will be happy,” he said.

DAMN!

Bayangin, pas usia 12 tahun liat ada lowongan kerja di sebuah bengkel sepeda, lalu ngelamar, lalu boom: sembilan puluh tahun kemudian, you’re still doing the same job.

Di usia 102 tahun, Seiichi Ishii masih bekerja di bengkel sepedanya, masih bongkar sepeda dan membetulkan sepeda setiap harinya. Masih antusias ngerjainnya.

I admired him, really. Saya sendiri bukan seseorang yang bisa bertahan terlalu lama mengerjakan hal yang sama. Menjalani rutinitas yang sama terus-menerus.

Saat kuliah saya menjadi asisten dosen karena saya kira saya akan menikmati pekerjaan sebagai seorang dosen. Ternyata, setelah menjalani saya sadar saya hanya suka mengajarnya saja. Bukan hal-hal lain yang menyertai seorang dosen (tugas administratif, jadi panitia ini-itu, penelitian, ngurusin akreditasi, politik kampus, dan sebagainya). Akhirnya, saya kubur mimpi saya menjadi seorang dosen.

Selepas lulus saya bekerja di bidang riset pemasaran. Seru, sih. Mewawancara orang, mengobservasi orang, meriset bagaimana sebuah brand dipersepsikan oleh publik, menilai efektivitas iklan mereka, FGD dengan customer, juga menyusun laporan lalu memaparkannya ke direktur marketing perusahan. Sebenarnya, tiap klien pasti punya permasalahan uniknya. Tidak monoton-monoton amat. Tapi, toh menjalaninya setahunan, saya bosan juga. Akhirnya mencari tantangan baru juga.

Selepas itu saya terjun ke bisnis keluarga, juga mencoba bisnis di berbagai bidang, dari pelatihan dan edukasi, properti, sampai elektronik. Ada yang gagal, ada yang tidak gagal-gagal amat. Ketika salah satu usaha saya mulai stabil, lagi-lagi ketika pandemi saya mencoba hal-hal baru lagi. Mencoba lebih banyak berbagi di media sosial.

Selepas pandemi, saya juga mulai coba-coba beberapa hal baru seiring terbukanya pintu-pintu kesempatan: ya mengajar. Jadi pembicara. Lebih serius menulis. Bikin kursus online. Dan setahun belakangan ini mulai merintis karir baru sebagai communication strategist.

What the hell is that? Sederhananya: I declutter your message so it gets heard. So basically I’m the Marie Kondo of your scattered communication.

The thing is, I get bored easily. Makanya saya kagum sama kakek di Jepang tadi, yang sanggup bertahan 90 tahun mengerjakan pekerjaan yang sama. Saya aja gak yakin apakah 5 tahun ke depan masih akan mengerjakan hal-hal yang kini saya kerjakan.

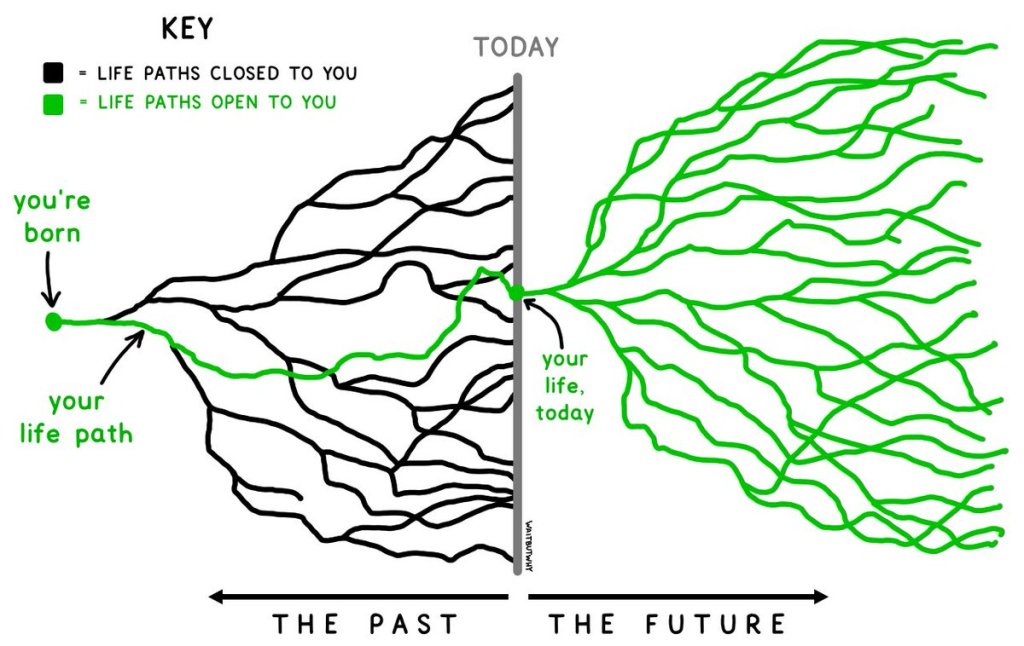

Bukan artinya hidup saya sengawur itu dan tanpa tujuan juga, ya. Tapi saya percaya bahwa dalam hidup ada banyak lintasan-lintasan menarik yang bisa dicoba dan ujungnya kita akan tetap sampai ke tujuan awal kita, kok.

Misalnya mau ke Bundaran HI, ya kita bisa coba naik MRT, naik ojol, naik TJ, naik taksi, sepeda, atau ya jalan kaki. Bisa lewat Blok M, bisa muter lewat Menteng, bisa lewat Tanah Abang. Gak ada jalan yang paling benar. Selama ujungnya kita mencapai tujuan, ya gak masalah toh. The most important thing is: to fully enjoy the journey.

THIS IS WHERE IT ENDS

Jujur, menulis TWS edisi terakhir ini ternyata tidak semudah itu. Agak berat juga. Padahal, saya lumayan sering mengakhiri sesuatu yang saya buat. I tried my best to live without a sunk-cost fallacy. And be able to end things I created, without clinging so hard to the past.

Saya pernah bikin podcast, namanya Podcast Pinteran, lumayan lah pendengarnya, pada masanya sering masuk Top 100 Educational Podcast di Spotify. Tapi, setelah beberapa tahun, saya akhiri karena tak lagi sejalan dengan fokus hidup saya.

Saya pernah bikin publikasi mingguan di Substack, namanya OkkiNawa (nawalanya Okki). Isinya rangkuman berita penting dari dalam negeri dan luar negeri selama seminggu terakhir. Sponsor sudah mulai masuk, subscribers-nya sudah lebih dari seribu. Tapi, seusai setahun lebih dan 76 edisi, saya akhiri juga karena waktu itu sedang ada kontroversi lumayan besar terkait platformnya.

Kali ini juga sama. Ketika ngobrol dengan beberapa kreator lain, mereka lumayan kaget dengan keputusan saya. Jujur, secara angka, subscribers saya tidaklah buruk-buruk amat. Lebih dari 250 subscribers, tiap bulan ditransfer uang jajan sama Mark Zuckerberg di atas UMR, just for doing something I really love anyway.

Tapi, ya mau gimana lagi. Hidup kan bukan sekadar angka-angkat, ya.

Every once in a while, we need to reflect and reevaluate our life’s trajectory. If what we do doesn’t get us closer to where we want to be, maybe it’s time to say goodbye. And that’s exactly what this is.

I actually love writing exclusive content for subscribers.

I actually love curating articles for subscribers.

Sadly I can’t do this anymore.

At least not for the foreseeable future.

I have other objectives to chase. Other priority to focus all my energy to.

Deas subscriber, thank you for the past year! I really enjoyed our interaction and meaningful conversation. Through the DMs, the comment sections, or during Sekilas Kelas sessions. I wish you all nothing but the best.

Oh ya, semua konten eksklusif subscibers masih bisa dinikmati sampai hari Jumat, 7 November, ya. Setelah itu saya akan nonaktifkan subscription, dan kamu akan mendapatkan refund dari Meta untuk bulan berjalannya.

That’s it from me and hope you’ll find the good in goodbye.

REKOMENDASI BACAAN

The Nanny Who Moved In and Wouldn’t Move Out – The Cut

Ini vibesnya mirip banget sama film Parasite! Seru dan ngeri. wkwk

Evolution of The U.S. Workers – The Wall Street Journal (Gift)

Visualisasi data yang menarik soal pergeseran pekerja di Amrik

When Is It Better to Think Without Words? – Escaping Flatland Substack

Esai menarik soal perlukah kita berpikir lewat kata-kata?

Elon Musk Very Own Wikipedia – The New York Times (Gift)

Elon Musk bikin saingan Wikipedia: Grokipedia. How bad is it?

OpenAI: ChatGPT Users Show Signs of Psychotic Crisis – WIRED

Berapa banyak pengguna ChatGPT yang kena mental?

What History’s Great Disasters Have in Common – Bloomberg (Gift)

Tau gak kalo di balon udara Hindenburg, ada smoking lounge?

The Validation Machines – The Atlantic (Gift)

Instant gratification takes away our ability to explore and questioning.

That’s all from me, I guess.

This is where it ends.

Please enjoy your weekend, and most of all: your life!

Minggu, 2 November 2025

Kirim Komentar!