Beberapa minggu ini, ada sejumlah kejadian yang mencuri perhatian netizen. Dari eks member JKT48 yang dikritik soal drunk driving. Dari kisruh jersey timnas. Hingga orang yang dikritik karena parkir & ngantri sembarangan lalu meludahi pengkritiknya.

Kesemuanya memiliki kesamaan: kritik berujung krisis. Kritik yang awalnya mungkin bisa selesai tanpa berkepanjangan, ditanggapi dengan tidak bijak, lalu berujung jadi krisis yang jauh lebih dahsyat.

Beberapa orang bertanya ke saya “Koq bisa gitu, ya? Kenapa sih orang susah banget menerima kritik?”. Saya tergelitik untuk membahasnya. Khususnya soal kritik di dunia maya. Saat kita menjadi sasaran tempak dan target hujatan satu linimasa.

Ini menarik dibahas karena sejumlah alasan: (1) Anatominya berbeda dengan kritik tatap muka; (2) Banyak yang ikut mengkritik tapi sedikit yang pernah mengalami langsung jadi sasaran kritik; (3) Saya pernah berada di kedua sisi, jadi bisa memberi perspektif yang lebih berimbang.

Iya, sebagai orang yang sering melempar opini tanpa filter dan seapa-adanya, saya sering mendapat kritik di dunia maya. Baik ketika menulis di Instagram, atau ketika lagi aktif-aktifnya di Twitter. Duh, itu kritik dan hujatannya kayak gempa 8 SR. Beda jauh skalanya sama Instagram, deh. Gak percaya? Cobain aja sendiri. haha..

Cerita Two Bad Bricks Ajahn Brahm

Bagaimana rasanya sih menerima kritik bertubi-tubi di dunia maya?

Sebelumnya, saya ingin menceritakan kisah “Two Bad Bricks”-nya Ajahn Brahm. Di awal ia menjadi biarawan, ia pernah mendapat tugas membangun sebuah tembok di kompleks biara. Tertantang untuk membuktikan diri, ia mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Dengan kehati-hatian dan keinginan menghasilkan karya yang sempurna. Satu demi satu bata ia susun agar temboknya jadi tembok yang bagus dan dipuji oleh biarawan kepala.

Saat ia selesai menaruh bata keseribu, tugasnya selesai. Ia mundur beberapa langkah untuk menikmati hasil karyanya. Ia puas melihat temboknya tersusun rapih dan kokoh. Sampai ia melihat dua bata yang tersusun agak miring, mengganggu pemandangan. Tapi apa daya, tembok sudah selesai. Tak mungkin meruntuhkannya dari awal lagi. Ia pun kesal dengan dirinya sendiri karena ada dua bata yang tersusun jelek itu.

Saat biarawan kepala melihat tembok tersebut, ia memuji pekerjaan Ajahn. Tapi Ajahn malah tidak percaya. Ia bahkan meminta maaf pada biarawan kepala atas kerjanya yang buruk. Ia sangat terfokus pada dua batu bata jelek tadi. Respons dari biarawan kepala begini:

Cerita tersebut mengingatkan kita bahwa saat di kondisi normal pun, kita seringkali fokus pada 1-2 komentar negatif yang kita terima. Meski ada 998 komentar positif, kita akan fokus pada komentar yang negatif.

Nah, bayangkan jika alih-alih menerima 1-2 komentar negatif, tapi yang kamu terima adalah 998 komentar negatif! Gimana, rasanya?

Inilah yang terjadi saat kita sedang berada di episentrum kontroversi di dunia maya. Saat kita menjadi sasaran tembak & target hujatan satu linimasa.

Scroll ke samping atau cek IG Story, orang yang kita kenal lagi nyindir kita. Scroll ke bawah alias feed, akun-akun gosip, berita, dan kreator konten lagi bahas kita. Scroll DM-DM yang masuk, isinya hujatan nonstop tanpa henti. Setiap notifikasi yang masuk, isinya komentar negatif. Setiap pegang HP, hanya energi negatif yang kita terima.

Tau gak rasanya gimana? Susah banget. Dunia terasa gelap. Seakan-akan satu dunia lagi memusuhi kita. Semua orang membenci kita. Gak ada yang ngebela kita. Sendirian. Sepi. Berasa lagi jadi manusia paling hina dan buruk sedunia.

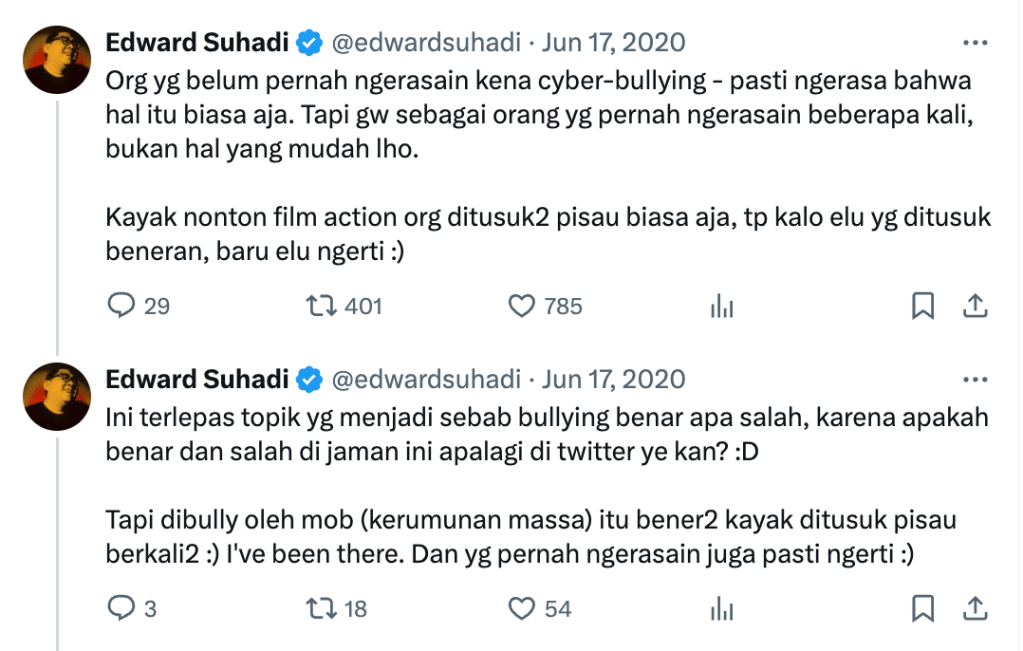

Persis kayak ilustrasi yang digambarkan Edward Suhadi beberapa tahun lalu:

Actor-observer bias

Di dunia psikologi, kita mengenal konsep actor-observer bias. Kecenderungan kita untuk mengatribusikan kesalahan kita sendiri ke faktor situasional, sedangkan kesalahan orang lain ke faktor individual.

Saat kita yang telat: “Ya maap gue telat, tadi jalanan macet banget.”

Saat orang lain yang telat: “Emang lu tukang telat ya, gak ngehargain orang lain…”

Kita cenderung menghakimi orang lain dengan begitu kejam, brutal, & tanpa belas kasih. Konsep ini menyatakan bahwa terdapat jurang, antara sudut pandang pelaku dan pengamat. Ada perspektif yang berbeda, yang mungkin tak akan kita pahami benar jika belum pernah berada di posisi tersebut.

Bukan, tujuan tulisan ini bukan untuk membuat kita berhenti mengkritik. Setiap kita butuh kritik. Dunia ini butuh kritik. Kritik membawa kita ke solusi yang lebih baik. Pemecahan masalah yang lebih sempurna. Progres sulit terjadi tanpa ruang terhadap kritik.

Silakan mengkritik. Tulisan ini cuma ingin menceritakan proses psikologis dan dinamika yang terjadi di sisi meja yang lain. Juga berbagi beberapa tips, yang mungkin bisa berguna buatmu jika suatu saat berada di posisi tidak mengenakkan: menerima kritik bertubi-tubi dari netijen.

#1 Take time to process even the harshest critic.

“Sometimes, feedback comes in a very ugly wrapping, but that doesn’t mean there’s not a gift inside.” – kata David Bradford & Carole Rubin di buku Connect. Buku soal relasi interpersonal yang berasal dari materi kuliah di Stanford Business School.

Intinya, banyak orang itu gak terbiasa ngasih kritik dengan sopan, komprehensif, dan konstruktif. Pelan-pelan dulu. Gak usah langsung tersinggung dan marah. Dibuka pelan-pelan bungkus yang jelek itu, jangan-jangan di dalamnya ada “hadiah” yang bermanfaat. Bisa jadi, ada poin yang bisa berguna juga untuk kebaikan kita.

#2 Gak semua harus direspons.

Pepatah China berbunyi gini: “Jangan pernah menulis surat ketika kita sedang marah”. Intinya: jangan melakukan sesuatu saat kita sedang dikendalikan oleh emosi kita. Karena kita sedang berada dalam kondisi yang tak optimal. Iya, keinginan untuk membela diri pasti tinggi. Keinginan untuk menjelaskan dari sudut pandang kita pasti ada.

Tapi, kadang cara terbaik merespons kritik adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Diterima aja. Lalu diamkan. Biar gak memancing “The Streisand Effect” juga. Biar gak makin membesar. Toh netizen setiap hari punya sasaran kemarahan baru. Kalau didiamkan, gak lama juga lewat koq. Jangan-jangan, kalau kita gak apa-apain, kritiknya malah akan berlalu dengan sendirinya.

#3 Take time off from social media.

Saat main Twitter, tiap kali opini ngasal saya disalahartikan dan dirujak satu linimasa, hal yang saya lakukan ya rehat sejenak. Saya mute conversation-nya, ambil jarak dari media sosial, lalu menyibukkan diri dengan kerjaan dan kegiatan lain.

Pertama: untuk memastikan saya tidak dikendalikan emosi berlebih. Kedua: ya emang saya sibuk aja. Ya kali ngabisin waktu ngebalesin netijen yang gak ada kontribusinya dalam hidup saya. Kalo dibayar sih gak apa. Kalo kagak? Rugi dooooong.

#4 Stay humble, realize that you might be wrong.

Saya memegang teguh keyakinan bahwa saya ini gak sempurna. Bukan manusia paling pintar. Bukan manusia tanpa cela. Bukan si paling hebat. Jadi, sesekali ya bisa aja salah, namanya juga manusia. Jadi, saya gak punya kebutuhan untuk selalu nampak sempurna. Untuk senantiasa jadi yang paling benar. Kalau salah ya minta maaf. Maaf yang tulus tanpa “if & but”. Tak perlu fokus membela diri dan mencari pembenaran.

Jujur, untuk urusan ini, saya pun masih terus belajar. Kadang masih suka kepancing emosi, jelas. Kadang masih suka nanggepin dengan kurang dewasa, iya. Tapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan.

Sekian tulisan saya kali ini. Semoga bisa membantu kita untuk lebih bijak mengkritik. Untuk lebih bijak menerima kritik. Siapa pun kamu, semoga tidak perlu merasakan berada di episentrum sebuah kontroversi. Berat rasanya, biar Dilan aja.

Tapi jika suatu saat kamu ada di posisi itu, semoga tulisan ini bisa menjadi pengingat dan penduan yang berguna. Semoga tulisan ini bisa menjadi renungan kita semua jelang hari raya idulfitri. Selamat menyambut hari raya! Mohon maaf lahir dan batin.

Tangerang Selatan, 9 April 2024

Kirim Komentar!